Nalepasound

Bei den Führungen durch das Ostberliner Funkhaus kommt immer wieder die Frage auf, was unter dem Begriff „Nalepasound“ zu verstehen sei? Ein guter Anlass, zu erklären, dass die „Nalepastraße“, in dem sich das Sendezentrum des DDR-Rundfunks befand, nicht, wie man womöglich vermutet, nach einem Arbeiterführer oder Kommunisten benannt ist, sondern nach dem Textilunternehmer Paul Nalepa (1846-1900). Seit 1904 trägt die Straße den Namen dieses Färberei- und Teppichfabrikanten, der als Schöffe auch als Gemeindevertreter im Stadtteil Oberschöneweide wirkte.

Berliner Radiokenner wussten zu Zeiten der geteilten Stadt die Programme der verschiedenen Funkhäuser zu unterscheiden. Da gab es den RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) aus dem Funkhaus Kufsteiner Straße (heute: Hans-Rosenthal-Platz), den SFB (Sender Freies Berlin) aus dem Funkhaus in der Masurenallee und den Rundfunk der DDR aus der Nalepastraße. Von fremdsprachigen Soldatensendern AFN (American Forces Network) oder BFBS (British Forces Broadcasting Service) abgesehen. Am deutlichsten unterschieden sich die Hörfunk-Programme dieser Stationen in Musikauswahl, Moderation und Nachrichtengebung.

Aber selbst im Bereich der Hörspielproduktionen gab es für Radiokenner hörbare Unterschiede zwischen Ost und West. Die Hörspielproduktionen des DDR-Rundfunks entstanden überwiegend in den raumakustisch opulent ausgebauten Hörspielstudios H1 und H2 im Funkhaus Nalepstraße. Sie konnten und wollten nicht nur mit den Stimmen ausgebildeter Schauspieler aufwarten, sondern auch mit der Akustik verschiedener Raumgrößen und Klangcharakteristiken brillieren, mit räumlicher Vielgestalt bis hin zu Schrittgeräuschen auf differenzierten Untergründen. Zu diesem akustischen Aufwand kam das Bedürfnis, sich mit den Hörspielen an ein breites Publikum zu wenden, was eine gewisse Überdeutlichkeit und Didaktik einschloss. Diese Melange von raumakustischer Finesse und dramaturgischer Stringenz kann man für das DDR-Hörspiel als Markenzeichen, als „Nalepasound“ empfinden. Mit allen Vorteilen und Makeln.

Die Abwicklung des DDR-Rundfunks wurde 1991/92 in der "FUNK-Korrespondenz", dem Medienpressedienst der Katholischen Kirche mit einer Polemik zur Produktionsästhetik des Hörspiels in West und Ost begleitet. Der Hörspielchef des SFB, Manfred Mixner, hatte die Auseinandersetzung mit seinem Artikel in Heft 30/1991 begonnen.

Matthias Thalheim, Hörspieldramaturg des Funkhauses Nalepastraße, später bei MDR Kultur, schrieb unter dem Titel "Sound im Einheitsgetriebe" eine Entgegnung, die in Heft 8/1992 unter der veränderten Überschrift "Eine Tonart wird begraben" mit redaktionell eingefügten Zwischentiteln erschien.

Die Lektüre der damaligen Polemik ermöglicht ein tieferes Eintauchen in Hintergründe und Facetten des „Nalepasounds“.

Eine Tonart wird begraben I Das ostdeutsche Hörspiel versucht sich zu emanzipieren I Autor: Matthias Thalheim

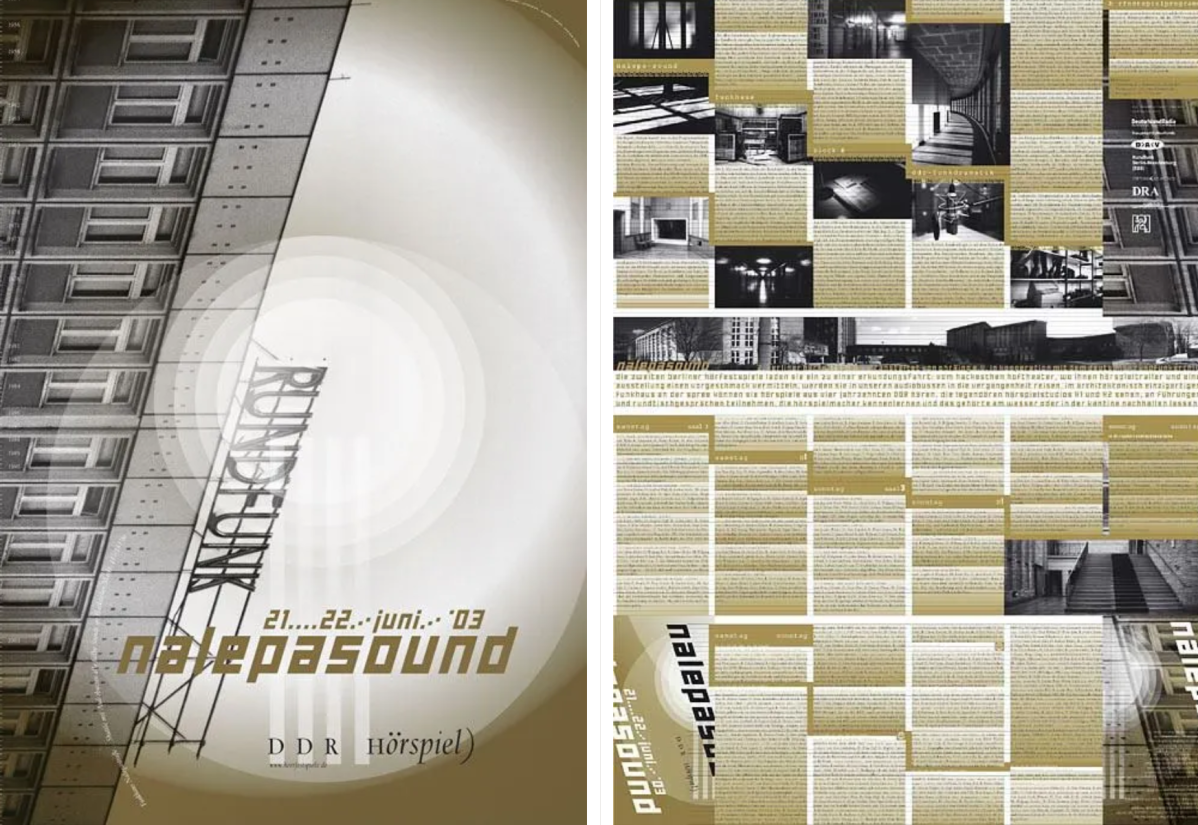

Erinnert sei an dieser Stelle auch an die 2. Berliner Hörfestspiele am 21. und 22. Juni 2003. Sie standen seinerzeit unter dem Motto "Nalepasound" und wurden veranstaltet von OhrRing e.V. in Kooperation mit dem Deutschen Rundfunkarchiv, gefördert vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, Kulturfonds und Hauptstadtkulturfonds, unterstützt von Deutschlandradio und Studio H2. In den Räumen der legendären Hörspielstudios des Funkhauses Nalepastraße erklangen dabei eine Auswahl der besten Hörspiele und Reihen aus 40 Jahren Rundfunk der DDR I 3. Hörfestspiele 2003 ...

Zurück zu Momentaufnahmen 2025 II LeseTipps